ОТ НКВД ДО СБУ – В МОЕЙ СУДЬБЕ: 70 ЛЕТ

Наверное, очень многие люди – режиссеры, артисты, искусствоведы доныне с интересом читают, изучают не без пользы книгу Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве" – по образцу заглавия которой и я пишу "Моя жизнь под эгидой ведомства", меняющего свою аббревиатуру, не совсем оставляя в стороне, как Алексеев-Станиславский свою личную жизнь, инженерную деятельность и другие факты биографии, так или иначе связанные с заявленной темой. И – каким-то краешком с миром театра вообще и Художественного, в частности. В 30-е годы отец мой учился заочно в ГИТИСе – государственном институте театрального искусства по специальности кинорежиссура, и мои родители посещали спектакли московских театров, в том числе, как рассказывала мама, головокружительные постановки Мейерхольда.

В те годы были ещё живы основатели Художественного театра, и в "Театральном романе" Михаила Булгакова в остроумнейшей гротескной форме просматривается закулисная жизнь этого театра, и впрямь столь притягательного для москвичей и приезжих, с ещё не совсем выветрившимся духом начала века. Чуть ли не дошкольником побывал я с мамой на представлении "Синей птицы" – с тогдашними корифеями в главных ролях, и, должно быть, очарование этой мистической сказки надолго запало в мою душу. И лишь потом я узнал, что первая постановка этой пьесы в России была именно в этом театре в 1908 году, почти сто лет назад; и что автор Морис Метерлинк был ещё жив, когда я уже почувствовал на себе небезвредное внимание того самого учреждения, отнюдь не потустороннее, как у Метерлинка, и о нём, о его взглядах на мир и не драматические произведения, я подробней написал в своём интеллектуальном дневнике.

Передо мной – из архива моего отца – журнал "СССР на стройке" №9 за 1938 год, целиком посвященный юбилею Художественного театра. На фотографии то, о чём Булгаков не смел написать впрямую даже для посмертного романа. Хочу привести полностью подпись под этим фото. "Руководители партии и правительства среди старейших работников МХАТа ("А" – при советской власти "академический") в день 40-летия театра – 27 октября 1938 года. В первом ряду (слева направо): гример Я.И. Гремиславский, заслуженная артистка РСФСР С.В. Халютина, народный артист СССР В.И. Немирович-Данченко (Станиславский скончался в этом году), И.В. Сталин, В.Е.Ворошилов, народный артист СССР И.М. Москвин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, народный артист СССР В.И. Качалов, А.А. Андреев. Во втором ряду: О.А. Мозалевский, народная артистка РСФСР Л.М. Коренева, гример М.А. Гремиславская, заслуженная артистка РСФСР М.П. Николаева, заслуженный деятель искусств РСФСР Б.Л. Израилевский, народный артист СССР Л.М. Леонидов, А.А. Жданов, заслуженный деятель искусств РСФСР Н.А. Подгорный, Н.С. Хрущев, Н.И. Ежов, директор МХАТа Я.И. Боярский, А.И. Микоян, Н.А. Булганин, машинист сцены И.И. Титов".

Все тогда сфотографированные, кроме Ежова, умерли своей смертью, правда, кажется Жданову помогли отправиться на тот свет, и насчёт смерти Сталина доныне не всё ясно. Тогдашние вожди, как на подбор, мягко говоря, ниже среднего роста, но видно, что Ежов на полголовы ниже находящегося рядом Хрущева. Перед войной – Отечественной, даже несколько раньше, расстрелянного Ежова сменил Берия, и массовые репрессии 37-38 годов принято приписывать "ежовщине", в какой-то степени это так, но мне думается, что в своего рода надгосударственную всеохватывающую структуру НКВД превратился и оформился при Лаврентии Павловиче, хотя задатки прорастали ещё из ЧК при Дзержинском и его последователях.

Отголоски того, что происходило в 30-е годы, отрывочно запечатлелись в детской памяти – события в стране, как говорят нынче, резонансные. Конец 1934 года, убийство Кирова. Мне семь лет, но я запомнил, как это всколыхнуло окружающих меня, так же, как запомнил, что в день смерти Горького по шоссе возле дачи, в Подмосковье, шла девушка с траурным флажком, и неподалёку – строительство канала Москва – Волга – строители, массы их – с тачками, наполненными землей; конечно мне не рассказывали – что это за люди. Убийство Кирова – точка отсчёта для окончательной расправы со всеми, кто мешал или мог помешать генеральной линии партии Ленина-Сталина. У меня в руках солидный сборник "Творчество народов СССР", изданный в 1937 году – "под редакцией А.М. Горького (в траурной рамке), Л.Э. Мехлиса". В сборнике, кроме славословия Ленину, Сталину, советской власти, Красной армии, колхозам, анафеме кошмарам царизма – отклики многонационального советского народа на убийство Кирова.

"Слово скорби. Записано со слов Абуталиба Гафурова в селе Кумах Дагестанской АССР. Перевод с лакского". "Эта печальная весть дошла до меня, когда о другом я думал, Мироныч. Стиснув зубы до крови, до боли в висках, я осмотрел своё оружие. Горе мне! Почему меня не было рядом, чтобы остановить пулю злодея?" Затем удрученный Абуталиб вышел из сакли, и увидел птицу, которая "сидела на голой земле, сиротливо нахохлившись". Нетрудно догадаться, что птица скорбела о том же. А что мог сказать тур, к которому тот же житель Дагестана "подошёл близко", отвечая на вопрос: "Что за печаль у тебя, житель вершинных просторов? И тур отвечал мне: В трауре спустился я в тесный овраг".

Спрашивается: стоит ли так наскоро цитировать состряпанные неуклюжие "переводы" на русский язык? Оказывается, курд Ахмет Мирази сразу сообразил, задолго до того, как на пресловутом "процессе" середины 30-х выяснилось, кто виноват в этой трагедии "Товарищ Сергей, спокойно спи! Неотомщенным ты не останешься, а те, кто тебя убили, пусть знают: в живых не будут!.. Проклятье роду изменников – Зиновьеву, Николаеву (действительно, стрелявшего в Кирова Николаева, прикончили сразу)… Товарища нашего отняли, белым сердца порадовали". Тираж сборника 115 тысяч экземпляров. Можно предположить, что хотя бы четверть тиража нашла своих читателей – в те годы, надо отдать справедливость, число читающих, притом по-русски, значительно возросло в стране по сравнению с началом века в царской России. Кто знает, какой процент читателей тогда усомнился в том, что представители ряда национальностей Советской страны от души восхваляют Октябрьскую революцию, героев гражданской войны, официальных вождей, колхозный строй. Что греха таить – и подавляющая часть интеллигенции была, в общем, настроена просоветски ( я называю такой феномен подсознательным конформизмом); да и многие западные деятели культуры, например, Фейхтвангер поддались воздействию официальной пропаганды, смутно представляя, что творится за "железным занавесом".

Были возмущенные голоса – внутри страны очень приглушенные и редкие. Как и в Х?Х веке. "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Не могу не процитировать и европейского литератора, так же, как Фейхтвангер немецкого еврея, так же вынужденного эмигрировать, и чья жизнь прошла на век раньше, чем автора книги "Москва. 1938 год", – Генриха Гейне, из его прозаического произведения "Признания": "О, у народа, этого бедного короля в лохмотьях, нашлись льстецы, которые ещё бесстыднее, чем придворные в Византии или в Версале, стучат по его голове своими кадилами. Эти придворные лакеи народа постоянно восхваляют его совершенства и добродетели и вдохновенно восклицают: "Как прекрасен народ! Как добр народ! Как умен народ!" – Нет, вы лжете…

Народ, который так прославляют за доброту, вовсе не добр, он иногда бывает так же зол, как и некоторые другие властелины… И вовсе не очень умён народ; он, может быть, даже глупее других, он почти так же скотски глуп, как его любимцы. Свою любовь и доверие он дарит только тем, кто говорит или орет на жаргоне его страсти, а ненавидит всякого честного человека, говорящего с ним языком разума, с целью просветить и облагородить его. Так оно было в Париже, так было в Иерусалиме. Предоставьте народу выбор между праведнейшими из праведников и отвратительнейшим уличным разбойником, будьте уверены он закричит: "Мы хотим Варраву! Да здравствует Варрава!"

Гейне, однако, надеется, что такое состояние, уровень самостоятельного мышления, нравственности обусловлен бедностью и необразованностью. Если постараться избавить народ от того или другого, "Тогда каждый из народа будет в состоянии приобрести все, какие ему угодно, знания, тогда вы вскоре увидите интеллигентный народ". Рассуждения о том, насколько рационально или реалистично это искреннее пожелание Генриха Гейне и французскому, и немецкому, и еврейскому народу, судя по тому, что происходило в Европе в ХХ веке, или в Советском Союзе в результате "образованщины" по Солженицыну – могут завести весьма далеко, по крайней мере, от локальной темы этой моей статьи. Тем более очень по-разному проявлялся характер того или иного народа в разных державах, в разные исторические эпохи.

И тоталитарную сталинскую мечту, чтобы все советские граждане, всего разношерстного многомиллионного населения СССР, подобно – по его выражению "винтикам" – безоговорочно крутились в нужную для его разумения сторону, достаточно интенсивно, с заменой неустойчивых, – требовалась достаточно мощная и надёжная система "шестерёнок". О характере и деятельности этих "шестерёнок – НКВД, КГБ, взаимодействии с правящим режимом на разных этапах советской истории глубоко, со знанием дела, обстоятельно рассказывается в части 5 "Единство и противоречия в треугольнике диктатуры (партия, полиция, армия)" книги А.Г. Авторханова "Технология власти".

Когда-нибудь, трудно сказать через сколько лет – десять, двадцать – по сохранившимся в архивах и некоторых из них рассекреченных свидетельств тех, кто пережил это время, будет написана подробная и беспристрастная история Украины с 1991 года, когда она объявилась независимой. И в этой истории своё место найдёт ведомство под аббревиатурой СБУ – чем и как занимались сотни или тысячи её сотрудников при той или иной конъюнктуре. Правда, отрывочные публикации, сведенья от конкурирующих властных группировок, просачивающаяся информация – уже не та степень секретности, как в былом – позволяют отчасти судить о том, кому или чему служат части структур этого ведомства…

История с заглавной буквы всё-таки видится каждому сквозь призму пережитого, начиная с детства, и коррекция по-настоящему осознанного может приблизить к объективной оценке. И пускай выборочные биографические заметки порой попутно сопровождаются соображениями человека, умудренного к девятому десятку прожитых лет и своим жизненным опытом, и многим из прочитанного и услышанного.

Итак, в 1937 году я, десятилетний школьник, проживал с родителями в построенном за несколько лет до этого новом семиэтажном доме в центре Москвы, у Садового кольца – части его Садово-Каретной. В те годы новые дома в Москве строились почти исключительно для начальства, подобно знаменитому "Дому на набережной"; и этот дом на улице Каляевской, названной так в честь борца против самодержавия Каляева, ныне Дмитровской, строился для ответственных работников Наркоминдела. Отец мой был рядовым служащим Наркомвнешторга, и как юрист, с дипломом Ленинградского, вернее Петроградского ещё университета, к тому же причастный к искусству, живописи и получающий второе высшее образование в ГИТИСе, как режиссер кино, в командировках в Среднюю Азию отбирал рукотворные ковры для продажи за рубеж, получения валюты, понятно государством.

Разумеется, этого было недостаточно для получения двухкомнатной квартиры в доме, куда поселялись, по выражению тогдашнего времени, "шишки" – например, в квартире через стенку – семья торгпреда в Германии Магалифа, ниже этажом – торгпреда в Иране Тамарина – фамилия – дореволюционный партийный псевдоним – внук его Андрей – первый друг моего раннего детства. В памяти сохранилось: занятные механические игрушки из Берлина у сына нашего соседа и почтовые марки Персии – лишь в 1935 году страна стала именоваться Иран. Но я не пояснил – каким образом квартиру в этом доме получила наша семья. Частично этот дом был прообразом будущих, через десятилетия кооперативов, то есть претенденты на получение квартир в этом доме не на должном уровне "ответственных служащих" вносили свой денежный пай – в этом помогли родители моей мамы и её сестра с мужем из Киева. Они же в 1924-25 годах приобрели для молодоженов, отучившихся в Петрограде-Ленинграде – жильё в Москве – в особнячке на улице Троицкой, где до этого также комнату обрела еще одна сестра мамы тётя Роза; а наша семья вселилась в комнатку-закоулок без окон, где я пребывал не один год после рождения. И в этой-то комнате временно поселился архитектор строящегося дома, помнится, по фамилии Маркузо – пока мы все жили в комнате моей тёти, и это дополнительно позволило рассчитывать на получение роскошной по тем временам для обычных граждан отдельной двухкомнатной квартиры, опять же по тогдашнему выражению, "со всеми удобствами".

Как-то группе моих одноклассников устроили своего рода экскурсию в наше жильё, и дети из тогдашних "пролетарских семей" взирали на чудеса: отдельную квартиру, в которую доставляет лифт; ванную комнату с газовой колонкой и газовую плиту, паркет, балкон… Но – начались знаменитые судебные процессы с разоблачением ярых "врагов народа" и с репрессивными метастазами по всему Советскому союзу. И понятно тех сотрудников Наркоминдела, которые пребывали за рубежом, общались с представителями капиталистического мира, а то и тайно с эмигрантами, просто было обвинить в том, что они сделались шпионами – германскими, японскими, польскими. После ареста Магалифа семью его сослали – на Урал или в Сибирь, а семья исчезнувшего Тамарина занимала уже лишь две комнаты в четырехкомнатной квартире. В значительной части из сотен квартир большого по занимаемой площади дома в те годы происходило аналогичное.

С балкона я наблюдал колонны демонстрантов в дни первого мая и седьмого ноября – красовались портреты тогдашних "вождей" и транспаранты с лозунгами, обличающими "врагов народа", что справедливо оказались в "ежовых рукавицах" – русская пословица ассоциировалась с фамилией Николая Ежова – генерального комиссара, наркома внутренних дел. Впоследствии публиковались данные о масштабах захваченных намертво теми "ежовыми рукавицами", в подавляющем большинстве никаких не врагов не только народа, но и советской власти, наоборот, служащих ей, что называется, верой и правдой. Моя двоюродная сестра одногодка Клара Левтова, прислала из Канады, где теперь живёт, воспоминания о тех годах, когда арестовали её отца, крупного военачальника – тогда "ромбы" на петлицах соответствовали позднейшим "звёздам" на генеральских погонах; а когда объявили, что он осужден на "десять лет без права переписки" – намного позже прояснилось, что это значит – расстрел, – то подозрения и соответствующие невзгоды ещё не один год преследовали сестру моего отца, кстати, первую на Украине женщину – кандидата математических наук.

В одной из бесед с писателем Феликсом Чуевым почётный пенсионер, Вячеслав Молотов, вспоминая те годы, невозмутимо заметил "лес рубят – щепки летят". Думаю, что тогда мой отец, беспартийный по счастью показался слишком мелкой и незаметной "щепкой" и потому не "отлетел" подальше. Забегая вперёд, замечу, что последователи "ежовых рукавиц" ещё долго, а, может, и доныне не только присматриваются и вроде бы к тем потенциальным "щепкам", что каким-то образом неугодны власть имущим, показным рвением оправдывая свои привилегии. Зацепившись за исключительное слово предыдущей фразы, хочу отметить, что взамен, в основном, бесповоротно захваченных "ежовыми рукавицами", власть имущие старались одаривать своими благодеяниями тех, которые послушно, трезво оценив ситуацию, станут, как говорится, верой и правдой служить "партии и правительству".

И семьи "номенклатурных" вселялись в освобождающиеся в нашем доме квартиры и комнаты. Пытаюсь припомнить лично, хотя в новой литературе и кинофильмах воспроизводится – как это воспринималось тогда психологически. Разными людьми по-разному; немногие до конца понимали истинную направленность и цель этой дьявольской акции: вытравить из сознания старшего, тем более, младшего поколений действительные реалии подготовки и осуществления Октябрьской революции, ведения гражданской войны, роли в этих событиях "ленинской гвардии", выдающихся военачальников, при одновременном возвеличивании подвигов Сталина и его покорного окружения. Но и у тех немногих, кто ясно понимал подоплёку творящегося, и у простых обывателей вырабатывалась, если можно так выразиться, "презумпция виновности", – сопровождаемая страхом, что не только в поступках и беседах с близкими, но и в мыслях сомневаешься в абсолютной верности совершающегося, пускай с оправдательной оговоркой – во имя торжества коммунизма, и в таком случае простительны определённые "перегибы"…

И никаким образом не скроешься "от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей". Так было при господстве инквизиции, гестапо или НКВД – разве можно усомниться в том, что Солнце вращается вокруг Земли, что нельзя не донести на скрывающегося еврея и не проклинать "иудушку Троцкого". И спрятаться можно было разве что в различных ипостасях и степенях конформизма. Можно сказать – пассивного или активного – от, допустим, цитирования в диссертациях по химии подходящих высказываний Энгельса до ничем не оправданных и бездоказательных доносов на сослуживцев. Полагаю, что этот вирус латентного или захватывающего душу конформизма присутствует, как-то социально-генетически переданный, и в поколениях моих сверстников, и тех, что помоложе, и, кажется или наверняка во многом, у воспитанных уже в постсоветскую эпоху.

Нет, синдром такого самоощущения отнюдь не только в гипотетической генетической памяти, но государственная машина, часть которой, - хорошо информируемые – законно и незаконно – спецслужбы – может, что называется, прижать кого угодно, и миллиардные состояния не гарантируют безопасности, и этот дамоклов меч заставляет сознательно или подсознательно искать по нынешнему жаргонному выражению "крышу" – во властных структурах, политическую, идеологическую, криминальную.

Однако, надо отдать справедливость, насколько я могу судить по воспоминаниям детства, по крайней мере до войны, не было явственного разделения общества по национальному или даже социальным признакам. Даже китаец в нашем классе, помню его фамилию Юй Чжи Цзян – был для нас просто Володя, и чисто еврейские фамилии одноклассников никак не влияли на взаимоотношения с другими ребятами. И когда освободившуюся квартиру в нашем доме занял вновь назначенный нарком путей сообщения Бакулин, к его сыну по имени Горн, моему однокласснику, я приходил в гости запросто так же, как вероятно совсем "пролетарские дети". Конечно, фенотип тех, чьи родители были интеллигентами, относительно образованными людьми – так верней – хотя бы в первом поколении имели лучшие, так сказать, культурные стартовые возможности для своего духовного развития и успехов в будущей профессиональной деятельности. Хотя – подумалось – в ту обновленную, без моральных оценок, переломную эпоху – первенствовал как раз генотип. Способности, талант всячески поощрялись, и это давало свои плоды, пожалуй, во всех областях науки, искусства, литературы.

Водораздел формирующегося общества шел по критерию, я бы сказал, религиозному, в смысле обобщенно – коммунистическому. Близкое к христианскому "человек человеку брат", при социальной справедливости без вопиющего неравенства богатых и бедных, и не такой уж далёкой перспективой построение "царства божьего на земле", сиречь коммунизма, через уже во всю воплощаемый социализм. Небольшое отступление относительно феномена веры, о чём я размышлял в своём "интеллектуальном дневнике". Мне доводилось беседовать с разного рода верующими: в Бога, представляемого религиями, или конфессиями, к которым они формально принадлежат; в величие своей гордой и независимой державы и отдельных её руководителей – мудрых и высоконравственных; в преимущества капитализма или социализма; не говоря уже о вере в действенность примет; в замысловатые визиты инопланетян; в сатанинские сущности, впрочем, скрываемые – людей той или иной национальности…

И, когда я приставал к верующим с дотошными вопросами – во что именно они верят и почему так, а не иначе, и каковы доказательства, что их вера истинна, то в ответ, если слышалось раздражение или невнятные доводы в пользу своей веры, то я понимал, что не о чем говорить, но порой меня опережали, в духе: не твоего, не вашего ума дело – для того, чтобы дошло – нужен другой ум, другое сердце, другая душа. Что попишешь – до меня и впрямь вряд ли дойдут как следует, скажем, формулы квантовой механики или тонкости исполнения симфонии данным оркестром. Может быть, в какой-то степени вопрос: почему веришь в… – сродни вопросу: почему ты любишь её или его?

Тем не менее разные ипостаси веры во что бы то ни было входят в сознание, в душу, если угодно – в силу традиций – этнических, семейных, под влиянием признанных авторитетов и безусловно в зависимости от характера, наклонностей и даже сложившихся обстоятельств. Единственно, при этом сознательно, а скорее подсознательно заглушается здоровый скептицизм. Конечно, всё это достаточно индивидуально и вследствие колоссального разброса личностей по ряду психических, интеллектуальных, эмоциональных параметров, уклонения от среднего в данной среде могут быть весьма радикальны.

Теперь о послереволюционной вере той общности, что именовалась советским народом, – в аллегорически сжатом виде. Трудно сказать, что вынес Джугашвили из ученья в духовной семинарии, но умело была выстроена догма: условный бог-отец – Ленин, бог-сын – Сталин, а святые духи – Маркс и Энгельс. Верить им следует абсолютно и не поддаваться проискам Дьявола. Был во время революции такой вроде бы апостол – "иудушка Троцкий" и его злобные и коварные приспешники, а также "уклонисты" – еретики. Но принеся "не мир, а меч" для неверных, и вручив этот меч карательным органам, высший судия расчищает путь к победе коммунизма на всей планете…

Подражая заголовкам "Опытов" Монтеля – "О скорби", "О праздности", "О предсказаниях", "О страхе", "О педантизме", "О молитвах" и так далее, позволил себе озаглавить рассуждения, предшествующие воспоминаниям о тех эпизодах в моей жизни, которым теперь, на старости лет, проанализировав, многое узнав и поняв, могу дать оценку. И то, что тогда воспринималось с недоумением и горечью, нынче – с иронией, более того, с мыслью, будь я верующим в то, что всё это направлялось свыше, то есть не высокими державными, а божественными управляющими судьбами людей, – пришёл бы к выводу: делалось со мной для того, чтобы жизнь моя в итоге стала наиболее полноценной, содержательной и, должно быть, в высоком смысле – счастливой.

А теперь, по привычке, следуя стилю моего мышления – от общего к частному, от происхождения этого человеческого феномена. В слове "обвинение" корень – "вина" – по словарю Даля "начало, причина, источник, повод, предлог". Многозначно, запомним "… повод, предлог". Примеры употребления слова: "В чём искать вину общему искажению нравственности" – это, кстати, в России почти полтора века назад. Далее: "Провинность, проступок, преступление, прегрешение, грех (в значении проступка), всякий недозволенный, предосудительный поступок". Характерные примеры "Всякая вина виновата" и "Не всякая вина виноватые", "Кто Богу не грешен, царю не виноват", "Без вины виноват" – приходит на ум пьеса Островского с таким названием.

Феномен вины – исключительная принадлежность рода человеческого; а в генетических программах существования "братьев меньших" таковое излишне? Как понимать по их поведению в иных случаях, как бы признание того, что нашкодили – у собаки или кошки, или это проявление условного рефлекса в ожидании заслуженного наказания и попытка смягчить его, демонстрируя "раскаянье"? А может и впрямь за многие века общения с человеком переняли от него что-то полезное для бытия? Впрочем, так можно договориться до того, что и у кота-пакостника есть совесть, хотя – пускай философы и социологи решают или гадают – каково происхождение и целесообразность этой нравственной категории; и легко ли определить её наличие в душе ближнего, – политики не в счёт. Но у нас пойдёт речь о другом – о праве одного человека обвинять другого, других. Начать, пожалуй, с того, что это право, как доказывает история человечества, бывала в основном, так сказать, для "внутреннего употребления", для своих – в плане этническом, религиозном, государственном, семейном. Что же касается нашествий неприятелей-захватчиков, или напротив завоеванных, пленников, то обвинить их можно было в лучшем случае в нарушении договоров или в недостаточной покорности.

В зарождающихся человеческих сообществах для оптимального их выживания и продолжения рода, баланса между индивидуально-гипертрофированным "я", проявляющимся у осознавшего бренность с одной стороны и личными возможностями с другой – гомо, тем более гомо сапиенс – и общественно-этнической группой, в которую он входил, как правило, вероятно эмпирически, интуитивно устанавливались обязательные для членов этого сообщества законы, писаные и неписаные, с определённой регламентацией, различиями для занимающих определённое положение. В связи с последним, с заключительной частью предыдущей фразы, весьма существенно: если не "что" – добропорядочность, совесть, боязнь морального осуждения окружающими, страх наказания удерживали от нарушения законов, то уже "кто" был вправе судить – нарушен ли закон данным человеком, и что из этого следует?

Чудесный образ совершенного применения высшего гуманитарного закона, так сказать, теоретически обоснован и освящен христианской религией. По тому же словарю Даля: "Страшный суд, всемирный, ожидаемый во второе пришествие Господа". Полная информированность о хороших и дурных делах и помыслах на протяжении жизни, включая раскаянье за совершенные грехи – склоняют чашу весов высшего правосудия со стрелкой, как у меня сейчас перед глазами – весов, изготовленных ещё в позапрошлом веке, на которых взвешивали меня – младенца – с разбивкой ещё на фунты, – стрелкой – неукоснительно указывающей куда отправить душу усопшего – в рай или в ад. Утешительное в том же словаре Даля "Никому не ведом час страшного суда". Но когда речь идёт о реальном судочинстве, в торжество справедливости как-то не очень верится.

Продолжим приводить примеры суждений русского народа, относительно суда, судей, справедливости. "Постыжает Бог суды человеческие", "Судья в суде, что рыба в пруде", "Суд по форме – судей прокормит", "Где суд, там и суть (сутяжничество)", "В суд ногой, в карман рукой", "Где суд, там и неправда" – в устах одного из героев Льва Толстого. Приводимые пословицы приложимы в основном к тем тяжбам, когда судятся Иван Иванович Довгочхун с Иваном Никифоровичем Перерепенко или богатый с бедным, и всё могут решить полученные судьями подношения. Несколько иного плана суды, на которых рассматривается преступление: убийство, разбой, кража, в истории разных народов, да и на Востоке – то, что подходит под определение "прелюбодеяние".

Впрочем, скажем, сегодня на Украине и категория "преступление", шире – нарушение закона, Уголовного, Гражданского, Административного кодексов со стороны, опять же шире – правоохранительных органов, из тех же меркантильных или в угоду высокому начальству соображений – оправдать или выпустить на поруки даже убийцу, загнать за решетку невиновного, нагло отобрать собственность – квартиру или завод, уволить с занимаемой должности, но при этом – хочу особо подчеркнуть – поскольку всё-таки любое такое неправедное решение полагается юридическое обоснование – обвинительное, оправдательное, и у поднаторевших на этом поприще, живо штампуется ссылка на те или другие статьи кодексов.

Надо сказать, что человечество накопило богатый опыт вынесения суровых приговоров по усмотрению власть имущих, религиозных авторитетов. Осуждение тех, кто (по представлению управляющих в данный период законно от имени небожителей, Бога) каким-то образом в поступках или высказываниях нарушает освященные свыше каноны земного бытия, действовало на протяжении веков, хотя бы на примерах судеб Сократа, Галилея, Джордано Бруно, Варфоломеевской ночи, под знаменем "Молота ведьм", при еврейских погромах, гонениях на признаваемых еретиками в России, нынешних кровавых разборках между исламистами – шиитами и суннитами, католиками и протестантами в Ирландии, даже представителями различных течений в иудаизме или враждебных друг другу христианских конфессий сегодня на Украине. При этом нельзя не отметить, что Восток, точнее восточная, южная, юго-восточная Азия, народы населяющие эти земли в этом смысле гораздо толерантнее.

Позвольте, – после предыдущего предложения уместны возражения: а как же "культурная революция" в Китае при Мао, война во Вьетнаме, дикое и зверское варварство полпотовцев в Камбодже? Отвечу: место религии заняла идеология, вроде бы марксизма-ленинизма, и столь же нетерпимая, нередко в ещё худших и более масштабных проявлениях, чем воинствующая религиозная догматика. После Октябрьской революции в России "контру" можно было расстреливать по официальной формулировке "без суда и следствия". Репрессивная логика была выпестована веками блюстителями своей власти не только над душами по праву единственной правоты – истинных служителей Бога или последователей и воплотителей "единственно верного учения". И карать за отступничество от строжайше установленного следовало – кротких и беззащитных христиан; забитых женщин, заподозренных в связях с "нечистой силой"; вольномыслящих интеллигентов, непокорных крестьян. При этом наверное ни столпы инквизиции, ни "революционные тройки", выносящие приговоры, не слишком утруждались поисками доказательств грехов обвиняемых.

Я вспоминал, что в годы известных "процессов" 30-х годов, будучи учеником младших классов школы, по-своему воспринимал происходящее. "По-своему" – наверное, как и подавляющее большинство советского народа, поскольку, как я понял позже, родители опасались откровенничать со мной – и чтобы я воспитывался в ладах с властями, какими бы они ни были – отчасти еврейский местечковый принцип; и – не исключено, чтобы в кругу товарищей не сболтнул лишнего – и это по налаженной цепочке не передалось "куда следует", дабы там доискивалось – откуда просачивается крамола. А следовало на митингах и в кругах друзей, трезвыми или под хмелём возглашать вслух и про себя: ага, попались наконец, пойманы славными чекистами – все эти троцкисты, двурушники, шпионы, диверсанты, что подло стремились сорвать победное шествие строителей коммунизма к светлому будущему…

Помнится, группа активных комсомольцев обратилась в ЦК ВКП(б) с просьбой – доверить им собственноручно расстрелять "врагов народа", и предполагаю, что это был искренний порыв. А вообще-то история, в том числе новейший её период, и очень показателен пример сегодняшней, ХХ? века, 2007 года Украины – насколько просто натравить, науськать население, определённую часть – на "врагов" – будь то даже единоплеменники, единоверцы, но ставшие "неверными" в том или другом смысле, и особых аргументов и доказательств в этих случаях, увы, не требуется. И после войны суровый штамп "изменник родины" для возвращенного на родину военнопленного принимался без лишних рассуждений, как и "безродный космополит" для "лиц еврейской национальности".

Но на подходе к хрущевско-брежневской эпохе и при её расцвете стиль обвинений, средства уличения обвиняемых и подозреваемых по возможности абстрагируется от сугубо политической окраски, уже нет загодя "врагов народа", но идёт борьба с теми, кто нарушает "социалистическую законность". И всё реже КГБ действует открыто, от своего имени, когда "антисоветчик" уж слишком выделяется именно, как таковой, бросает открытый вызов существующему строю, советской власти. Однако явных процессов такого рода сравнительно немного.

Декорум послесталинской демократии и законности вынудил КГБ действовать преимущественно закулисно, рассчитываясь с неугодными режиму, что называется, чужими руками – по подсказкам – в чём данный гражданин проштрафился или подозрителен, и что с ним делать. Надо отдать должное – руководители учреждений, предприятий, творческих союзов с помощью отделов кадров, спецотделов, доверенных особ отлично усваивали и эти свои обязанности. Проще всего, конечно, когда за дело бралась милиция. Этим ничего не стоило поймать на "нарушении общественного порядка", "мелком хулиганстве", "торговле валютой", "хранении в квартире наркотиков" – при обыске по наводке бдительного соседа, а то и распространении запрещенной, контрабандной литературы, самиздата, и тому подобное.

Переходя, наконец, к эпизодам моей жизни, связанным с указаниями или сигналами из КГБ, сразу замечу, что милиция, вернее сотрудники аппарата МВД, не были задействованы в акциях, которые в те года окрестили "внесудебными", то есть даже, когда дело доводилось до суда, обвинения бывали явно подтасованными, и судьи на это, как полагалось, смотрели сквозь пальцы. Разве что придётся вспомнить то, что относилось к компетенции ОВИРа – в то время одного из подразделений МВД. Поскольку цель этого повествования состоит вовсе не в том, чтобы выставить себя в чьих-то глазах, как говорится, "жертвой режима", правда, кто из граждан моего поколения, а возможно и последующих, снова-таки по стандартному выражению "по большому счету" в той или иной степени был такой "жертвой", несмотря на вроде бы вполне благополучную судьбу, – в первую очередь мемуарный жанр позволяет рассказать по словам поэта "о времени и о себе", в данном изложении минувшего, может быть, я больше именно "о себе", и отчасти о некоторых людях в контексте заявленной темы. И через это, спустя много лет, надеюсь, отстраненно-объективное, допустим, для читателя ХХ? века вероятно просматриваются и черты ушедшей эпохи, ушедшей хронологически, но не из продолжающего бытия народа.

Вновь кидая ретроспективный взгляд на "дела давно минувших дней", но отнюдь не "преданья", задаюсь вопросом: с какого возраста я мог оказаться объектом внимания со стороны КГБ? Наверное, на страницах какой-либо саркастической антиутопии определяется, что в некоем царстве-государстве тотальный контроль за гражданином осуществляется буквально с момента рождения. Не исключаю, что компьютеризация позволяет осуществлять подобное и в так называемых демократических государствах, наряду со сведеньями об эмигрантах. Правда, можно усомниться в достаточной эффективности такого рода системы, включающей широкую сеть агентов-информаторов – для прослеживания и предотвращения преступлений, в том числе опасных для государства – в силу бюрократической изворотливости, прежде всего, знающей, как угодить доверчивому и занятому своей политикой начальству, и гений Жозефа Фуше, дьявольски-проницательный – также скорее исключение.

Допускаю, однако, что с середины 30-х годов в СССР своего рода досье заводилось едва ли не на всех родственников репрессированных – от мала до велика и их, по сведеньям НКВД, остающихся на свободе близких знакомых – и на случай надобности напустить очередную волну страха и покорности режиму, и чтобы заартачившихся держать "на крючке", что в любой момент поможет выдернуть, как рыбку из речки. Казалось бы, когда после войны в Киев возвратились моя тётя, прошедшая всю войну майор-военврач, и её муж (о нём отдельно и подробно), и я после учёбы в Московском институте стали и сплавов приехал к ним в Киев в начале 1946 года – моя мама, ещё одна тётя – мамина сестра, бабушка и дедушка возвратились в Киев из эвакуации на Алтае – в Бийске позже, так вот когда я, восемнадцатилетний, продолжал учёбу в Киевском технологическом институте лёгкой промышленности, поводов для того, чтобы я попал в поле зрения НКВД вроде бы не должно было быть.

Более того – у моей мамы и у меня никак не должно было возникать недоброжелательности к НКВД, вернее, людям оттуда. Объяснюсь. Когда, примерно в 1939 году, мама моя обоснованно решила, что сохранение семьи уже невозможно – здесь не место уделять этому больше места, основной разговор не об этом, просто нельзя не пояснить какие-то факты из моей биографии – итак, мама со своей бездетной сестрой – тётей Розой – решила, обменяв часть квартиры, переехать в Киев, где с 20-х годов жили её сестра – о ней выше упоминалось – тётя Соня, с мужем Нахманом и с моими бабушкой и дедушкой. Взамен жилплощади в Москве в Киеве была выменяна трёхкомнатная квартира на верху улицы Энгельса, до революции и ныне – Лютеранской.

И я продолжал учёбу в близлежащей школе №51, а моя мама, как учительница начальных классов, там же преподавала. В эти годы центральная часть Печерска превращалась, можно сказать, в "правительственную". Через двор от нашего дома завершалось сооружение капитального здания штаба Киевского военного округа (позднее ЦК КПУ, с 1991-го администрации, секретариата Президента Украины); также неподалеку Совета Министров изначала предназначено для воцарения там республиканского НКВД – как филиала того, что в Москве на Лубянке; и здания Верховного Совета УССР, а также ряда зданий, характеризуемых на нынешнем рынке вторичного жилья, как "сталинки" – с просторными, понятно, отдельными квартирами, как и тот, в который я вселился дошкольником в Москве – "со всеми удобствами" для – опять же по тогдашнему лексикону – ответственных работников, среди которых изрядную долю составляли сотрудники НКВД.

В этой школе до войны учились – Рада Хрущева, дочери Георгия Жукова, Ватутина, дети высших чинов украинского НКВД. И, как мне представляется, в ту пору, а, может, во все смутные времена на свете, существовали – беру взаймы у фантастов, но в ином понимании – параллельные миры. Как особенно прочувствовано в "Войне и мире", и, пожалуй, в "Докторе Живаго". Мир истории – Наполеон, нашествие на Европу, Россию, придворные в Петербурге, Бородино на одной из страниц истории России и Франции, послереволюционное ожесточение и хаос в стране и в душах, гражданская война, и – жизнь, повседневная, ужасная и благословенная, как в правдивых романах о войнах ХХ века, о самой свирепой и беспощадной на наших землях после 1941-го, жизнь, в которой доведенные до пределов любовь и озлобление, предательство и голод, мужество и прозрение.

Может быть, в довоенные годы ещё не вызрел обособленный "новый класс", номенклатура, элита по-нынешнему, и не такие уж значительные привилегии не давали повода для отчуждения от простого люда. Каждый делал своё дело под эгидой построения социализма – кто работал на заводе, кто в колхозе, кто учил детей, кто с головой уходил в любимую науку, кто писал патриотические стихи, кто боролся с врагами народа, кто попутно рисовал натюрморты, кто рвался в море хоть матросом… Но – так же, как в Москве такая, если угодно, демократичность – положение родителей было вроде на втором плане – определяла атмосферу тогдашней жизни.

Разве что один микроэпизод запомнился мне, потому что показался странным. Один из одноклассников, троечник – но не по шкале успеваемости выстраивалось уважение в этом коллективе – так сказать – синонимический троечник – как-то высказался мне: "Вот мой отец – в НКВД – не помню старший лейтенант или майор был назван – а твой – неизвестно кто". Но подобное было исключением. Так же и очень высокопоставленные родители учеников моей мамы в общении с ней этого никак не подчёркивали, и мама никоим образом не делала поблажки их отпрыскам. Впрочем, накануне войны массовые репрессии уже сделали своё дело, и за "органами" оставалась функция "всевидящего глаза и всеслышащих ушей", разве что на Западной Украине продолжались жестокие и всеохватывающие "зачистки".

Спустя неделю после начала войны - 22-го июня 1941 года - позвонил отец ученицы начальных классов Нины Шкляровой, наверное, уважительно относящийся к учительнице его дочки – моей маме, и предложил эвакуироваться из Киева в эшелоне НКВД, кажется, в самом начале июля, потому что речь Сталина 3-го июля слушали в поезде, по пути на Урал. Через 66 лет, две трети века, думаю: почему тогда, в самом начале войны украинское руководство НКВД сочло необходимым – отправить семьи глубоко в тыл? Ведь ещё чуть ли не в августе я читал в Челябинске в "Правде": "Киев был, есть и будет советским!", и военачальники выполняли категорический приказ Верховного: Не сдавать Киев ни в коем случае, что привело к неоправданным потерям и страшному стратегическому просчёту.

Приписать ли эпизод более чем своевременной отправки семей в тыл страны особой информированности и аналитической прозорливости тогдашних руководителей этого ведомства? Правда, отправлялись в эвакуацию и предприятия, и организации, в том числе творческие – но попозже, и даже евреи, желающие и понимающие – что их ждёт в случае прихода армии Гитлера. Мне представляется, что срабатывал инстинкт самосохранения. У "чекистов" – уроки расправ с неугодными при их непосредственном участии позволили мыслящим и дальновидным сделать выводы, так же, как таким же евреям из многовековой истории народа. И последующие десятилетия подтверждают и живучесть наследников тогдашних нквдешников, и потомков того поколения евреев.

Поскольку лейтмотив этого повествования – о роли НКВД – КГБ в моей судьбе, то естественно в этой связи следует привлечь и сопровождающее личное, прежде всего – хотя бы вкратце о моих родных, и по ходу повествования людях, так или иначе причастных к заявленной теме. Начну с того, что несколько месяцев назад моя двоюродная сестра Клара Левтова, дочь сестры моего отца, она старше меня на полгода, уже ряд лет живёт с семьей в Канаде, до того в Москве, где я с женой и детьми, навещая Москву, бывал в их доме в 80-х годах, итак Клара передала электронной почтой свои биографические воспоминания. Вскользь об этом упоминал, теперь подробней. Её отец, ближайший сподвижник героя Гражданской войны, военачальника Ионы Якира был арестован в 37-ом и "приговорен на 10 лет заключения без права переписки" – иезуитская формулировка для семей безотлагательно расстрелянных. В своём повествовании Клара вспоминает об отношении любого начальства к "Чсир" – членам семьи изменников родины. И, вместе с тем, о людях, не словом, а делом помогавшим жене и дочери репрессированного, несмотря на то, что в те годы это могло навлечь подозрение в пособничестве с далеко идущими последствиями.

По примеру своей двоюродной сестры я было начал писать и свои воспоминания, и возможно частично в том, что касается родственников и фактов моей биографии повторюсь – не страшно, пишу, как говорится, для души, и послужит ли написанное одним из документальных свидетельств бытия ХХ века, отдаю себе отчет – из далеко не самых ярких, скорее заурядных, и возникнет ли когда-либо интерес у моих детей, внука или внуков ознакомиться с этим – меня не так уж заботит. Но, как бы то ни было, заявленная ранее и очень интересующая меня проблема "человек и эпоха", личность и окружение с детства – должна и на этих страницах прозвучать.

Как-то в своих писаниях я акцентировал внимание на пластичности человеческой психики. Если для собаки или кошки многие поколения генетически подготовили любого щенка или котёнка к неконфликтному пребыванию, лучше сказать – проживанию в доме человека, и у одичавших сохраняется многое, несмотря на "зов предков" как у кошечки, сыгравшей столь мистико-драматическую роль в судьбе Пульхерии Ивановны в "Старосветских помещиках" Гоголя, – то жизнь в первом поколении – не в аквариуме "со всеми удобствами" – по аналогии с критериями комфорта довоенных квартир, или даже в клетке, как у меня волнистые попугайчики, а "братьев меньших", животных таких, как волк, медведь, тигр, обезьяна – в условиях современного зоопарка, за кулисами цирка, наконец в квартире – даже попавших в неволю чуть ли не новорожденными, не гарантирует от того, что они сделаются совсем ручными, домашними, своего рода членами семьи, как бывают собаки или кошки.

Цитата из раздела книги под интригующим заголовком "100 загадок природы" – о "оборотнях" – в соответствующей главе, в частности о детях, вслед за героем повести Киплинга, именуемых "маугли". "Трудно сказать, почему некоторых "человеческих детёнышей" животные берут под свою защиту… С 1843 по 1933 год только в Индии поймали 16 детей-"волков" (обоих полов), несколько малышей – "пантер", "леопардов", "обезьян" и даже мальчика-"антилопу"… Те "маугли", которые выживали в джунглях, прекрасно приспосабливались к дикой жизни (даже их зубы изменялись), чётко повторяли повадки своих приёмных родителей и практически утрачивали человеческий облик…" Таким образом для человека-волчонка злейшим врагом могла стать собака, так же, впрочем, как для моего годовалого внука с его рождения, принявшего как своего их французский, всё же не дог, а догиня (у Пушкина жена дога венецианского – догаресса) – роднёй, пожалуй, чем его живущий в другой стране и считанные часы проведший с ним дедушка, то есть я.

"Утрачивали человеческий облик..." Как тут не вспомнить тех, кто хладнокровно убивал детей, женщин, стариков – и в новое время, в ХХ веке – это были уже не варвары, не фанатики, хотя и такие, но господа, то есть зачисленные в господа над теми, которым не место на Земле, вполне цивилизованные, в меру образованные, и свято убежденные в том, что "так надо", не рассуждая понапрасну. Наверное, и в этом спасительная пластичность психики, мироощущения гомо – с волками жить – не только по-волчьи выть, но и быть беспощадным к любой потенциальной жертве, когда разграничение "свой-чужой" внушается по Бехтереву признанным в данный момент авторитетом, верней, вышестоящим. Впрочем, составляющую внушения, нередко грубого, примитивного, также трудно переоценить.

Этот вирус внушения по Бехтереву, эта зараза, пускай тавтология, как показывает опыт человеческий, весьма заразительна. Недавно вспоминал, как мама со мной в июле 1941-го оказалась в Челябинске, куда доставил эшелон из Киева с семьями сотрудников НКВД. Всех расселили в соответствии с чинами мужей, и поскольку и мы были в списке – вселили в проходную комнату дома на окраине города, одноэтажного, вероятно, ещё Х?Х века, в котором совместно проживало несколько семей, как говорится, и за то спасибо. Но, мало того, – прикрепили к магазину, где по тогдашнему лексикону отоваривались лучше, чем в обычной общественной торговле. Однако вскоре маму мою оттуда изгнали по заявлению группы прикрепленных – да, в Киеве она преподавала в школе, где учились многие дети "чекистов", а теперь она кто? Уже никак не "своя"…

В Челябинске и особенно в городе Бийск Алтайского края, куда мы перебрались – об этом отдельно – почему – я, школьник впервые столкнулся с агрессивным антисемитизмом. Спрашивается – какие могут быть этому объяснения? В этом старинном сибирском городе, насчитывающем несколько десятков тысяч жителей, до войны проживало буквально несколько еврейских семей, невесть каким образом обосновавшихся там. Врачи, инженеры, учителя. Тот же контингент эвакуированных – женщин, стариков, детей, потерявших – пусть на время – родной дом, и неизвестно – что ждёт их мужей, оставшихся там родственников, и какие ценности могли они увезти – поистине "всё своё я ношу с собой" – образование, профессии, жизненный опыт, – чему тут казалось бы завидовать, за что так невзлюбить; кстати, немалая часть эвакуированных не была евреями, но всё же… Версия, что срабатывала пропагандистская версия гитлеровской пропаганды – война идёт не против русского народа, но – жидов и коммунистов – не выдерживает критики. Приходит на ум старый анекдот: некто, прочтя призыв: "Бей жидов и астрономов", недоумевает: а за что астрономов?

Что ж настроить на то, что, в общем, называется общественным мнением, против "врагов народа", "врачей-убийц", пускай не астрономов, но – генетиков "морганистов-вейсманистов", антисоветчиков – Андрея Сахарова, Александра Солженицына – как в книге "ЦРУ против СССР" – НКВД и продолжатели их дела на это мастера, и откуда-то выкапывается вроде то, что было и есть, а чаще чего и не было и нет. Впрочем, подобные "внушения" удавались не только в СССР или в гитлеровской Германии, но и недавнем прошлом, совсем недавнем: при развале Югославии – сербы, хорваты, албанцы; кровавые конфликты на национальной почве – в постсоветском Закавказье, Молдавии; исламистов во Франции, расистов в США, а на религиозной почве… Главное: как правило для таких остроконфликтных ситуаций с многочисленными жертвами, изломанными судьбами нет серьёзных оснований.

А об одной из важнейших функций "тайной полиции" нового времени: располагать достаточными сведеньями о человеке, дабы в нужный момент пустить в ход – припугнуть его или очернить в глазах публики – мы ещё поговорим – включая разного рода "сигналы" для тех, кто в той или иной степени ответственен за греховную личность. И о том, каким образом всерьёз претендовать на признание сверху донизу этого учреждения надёжным охранителем "государственной безопасности". Надеюсь, не сочтется кощунственным, допустим, утверждение, что многое из своего арсенала влияния и на "верхи", и на "низы" это учреждение заимствовано от жреческого сословия, священнослужителей. Связаны с высшими силами, недоступными простому смертному, верующими о том, что есть добро, а что зло в высшем понимании, и что хорошо, а что плохо для всех и для каждого. И душа каждого, даже когда не исповедуется для них – не потёмки.

И взаимоотношения гражданина с этой составляющей государственной структуры, на мой взгляд, зависят в основном от степени его внутренней свободы. Наконец, о моей семье, правда, о родословной обрывочно сохраняю сведенья не ранее, чем примерно полуторавековой давности – дореволюционное фото моего прадедушки с моей мамой – а родился он где-то в середине Х1Х века, отец моей бабушки. А её муж, мой дедушка Мендель – на год старше Ленина. Мои предки по материнской линии – из Белоруссии, по отцовской – из города Невель – пограничного между Белоруссией и Россией. Начну с родителей мамы. Дедушка родился в очень бедной еврейской семье, тем не менее получил какое-то начальное образование, знание древнееврейского языка и даже арамейского – близких родственников, наверное, несколько модернизированного иврита, которым владеет моя дочь. Безусловно и по-русски он мог и разговаривать и читать, и должно быть больше интересовали его книги близкие к научно-популярному жанру. Полагаю, что в результате произошло немыслимое для юноши из традиционно местечково-религиозной провинции: он стал убежденным атеистом на всю жизнь.

Точно так же и дедушка не принял советскую власть, большевиков, и, к ужасу родных, опасающихся, что услышат посторонние, честил и Ленина, и Сталина. Самостоятельно выучил английский, регулярно читал "Москау ньюс", советскую газету на английском. Читал мне, дошкольнику, басни Крылова. Обучил игре в шахматы. Был более чем неприхотлив в одежде, в питании, цитируя одну из заповедей Джефферсона: Никогда не будешь каяться, что мало ел. В Бийске аккуратно колол дрова на зиму – для растопки печки, которая топилась в основном углём.

И, ставший, можно сказать, моим вторым отцом – хотя я только теперь, спустя сорок лет после того, как его не стало, почти сорок – более тридцати девяти, а тогда свой жизненный путь я, повторяя классическое, лишь "пройдя до половины" – этого ещё в должной мере не осознавал, того, сколько доброго сыграл этот человек в моей судьбе. На столе у меня давняя фотография: он, Нахман Лазаревич Бабицкий, Александра Спиридоновна Палатная, о которой речь впереди и третья – молоденькая девушка Саша, моя жена – и спустя 43 года – у нас 32 летний сын Алёша, дочь Оля – на пять лет младше и её сын, наш внук Даня, которому недавно минул годик.

Родился дядя мой в 1894 году в городе Речица в Белоруссии – оттуда, то есть из этих краёв и семья моей мамы, и отца – кто знает, даже в каком веке их предки пришли туда из Германии через Польшу, и осели на белорусской земле, как предки родившегося в том же году, что и Нахман, "отца кибернетики" Норберта Винера, замечательного писателя Айзека Азимова, премьер-министра Израиля Шамира, и наверное ряда других выдающихся личностей ХХ века. В отличие от трёх своих братьев, насколько я знаю, больше тяготевших к торговой сфере, Нахман принадлежал к той части еврейской молодёжи, которая по мере нарастания в России разного рода преобразований, общественных движений, по-разному приобщалась к возможностям вносить в эти движения личный вклад.

Они шли в революционные партии, в организации сионистов, а также в науку, искусство, становились инженерами, врачами, юристами, и этот процесс по нарастающей продолжался и после 1917 года. На совсем старой сохранившейся фотографии – копии – несколько десятков членов еврейской организации "Бунд", столь нелюбимой Лениным, и на первом плане молодой Нахман с газетой в руках – издаваемой этой организацией. Но, как я понимаю, техника, инженерное мышление в душе его было сильней, чем националистические симпатии – об этом позже, и, как следствие, уже в 1918 году Нахман стал студентом.

Как-то навестил свою землячку – она училась в медицинском институте, и застал у неё подругу-студентку, в которую влюбился. Она и впрямь была красива – старшая сестра моей мамы – в несколько русифицированном имени-отчестве и даже фамилии – Софья Мануиловна Чарнэ (её отец, мой дедушка, о котором писал ранее – Мендель Чарный). Но – это были годы гражданской войны, и Киев, как описано в "Белой гвардии" Михаила Булгакова, переходил из рук в руки. Мои старшие родные должны были пережить всё это. Не сохранился документ, выданный моей маме-школьнице в период оккупации германскими войсками, но в моём архиве оригинал аттестата об окончании ею гимназии в 1919 году – с "шапкой" на четырёх языках – украинском, русском, польском и еврейском – соответственно тогдашнему населению Киева.

Какой-то солдат – деникинский или петлюровский, повстречав на улице дедушку моего, решил, что жида нужно убить, – подобный эпизод на страницах той же "Белой гвардии", но дедушка откупился от него золотыми часами, правда, с тех пор изредка у дедушки бывали эпилептические припадки. Хранится у меня в архиве и газетная заметка тех лет о том, что против студенческой демонстрации было применено огнестрельное оружие, и приводятся фамилии убитых и раненых, в том числе Нахмана Бабицкого – в ногу, и после ампутации выше колена оставшуюся жизнь ходил на протезе. Завершилась гражданская война, и моя тётя Соня, как молодой врач, пребывала в частях Красной Армии в таком качестве, но никогда не выставляла напоказ и этот эпизод своей жизни, так же, как свою нелёгкую работу военврача на протяжении всех лет Отечественной войны. Человек, высокопарно говоря, исключительной скромности, она стала членом Коммунистической партии в самом страшном 1942 году, и будучи впоследствии неизменным членом партбюро Октябрьской больницы, насколько я знаю, мы ведь жили одной семьёй – никаких привилегий, и от благодарных больных в лучшем случае – букеты цветов. И вышла замуж за инвалида, без ноги, хотя безусловно могла составить, как говорили, лучшую партию, но это для неё было бы проявление бесчеловечности, непорядочности, впрочем пропитанные буржуазно-мещанской моралью её безусловно оправдали бы – ну зачем связывать себя на всю жизнь с калекой… И через 46 лет после их свадьбы дядя Нахман пережил тётю Соню всего на месяц…

Можно сказать, что они счастливо прожили жизнь, может быть, прежде всего потому, что по-настоящему любили друг друга, но и были в их общей судьбе поводы, верней, причины для того, чтобы радоваться жизни, правда, советская власть порой преподносила и негативные сюрпризы. По окончании гражданской войны понемногу начало возрождаться народное хозяйство, в том числе традиционная и востребованная на Украине кожевная промышленность, в которой Бабицкий уже мог считаться специалистом. И как работник организованного тогда "Кожтреста" был назначен техноруком – так тогда именовался главный инженер – киевского кожзавода, которому, как было модно в те годы, было присвоено имя полководца Фрунзе на одноименной доныне улице, точнее – невдалеке от неё. И когда в начале 20-х годов Фрунзе посетил Киев и пожелал ознакомиться с предприятием, носящем его имя, Нахман Бабицкий выполнял миссию экскурсовода по цехам завода.

Молодожены получили от кожтреста квартиру в доме на углу Владимирской и Прорезной, переименованной в улицу Свердлова, где на первом этаже ресторан "Маркиз", упомянутый в "Белой гвардии". Эту квартиру вроде бы занимал консул Польши, но очевидно после образования СССР, посольства переместились в Москву, консульства открылись гораздо позже. В этой большой шестикомнатной квартире сразу они были единственными жильцами, потом приехали, уже надолго оставив свой дом в Могилёве, родители тёти; забегая вперёд – я прожил в этой квартире не один десяток лет – после войны, в 1946 году в ней проживало уже 33 человека – вплоть до 1989 года, когда я остался один. Тогда дом должен был пойти на капремонт – сегодня, летом 2007 года при замечательно обновленном фасаде и восстановленном внешнем виде как гостиница ещё не функционирует, и неизвестно, когда загорятся в нём вечерние окна.

В 30-е годы на лето мама привозила меня из Москвы в Киев, где под Киевом, скажем, в Горенке или в Клавдиево снимали дачу. Это были счастливые месяцы для всей семьи. У бабушки был, в частности, если можно так выразиться, кулинарный талант, который и я, как с детства сладкоежка, не могу забыть, хотя и другие кушанья были превосходны. Отпуск у дяди, который к тому времени уже работал в "Кожтресте", и у тёти, врача, был ограничен, но кроме периода отпуска, приезжали на выходные дни, и бывали гости – их приятели. Но 37-й год не обошел стороной и Нахмана Бабицкого, тем более к этому времени он был членом партии. Размышляю – почему тогда, когда шли массовые аресты, он остался жив, не был сослан. Наверное потому, что и не был на совсем руководящих постах, и придраться к его причастности к чему-либо "контрреволюционному" не получалось, и, наконец, отправлять одноногого в лагерь для подневольных работ – не резон.

Он так вспоминал то время: когда начали арестовывать некоторых, размышляя и анализируя, находил для каждого какие-то зацепки, грехи, по которым можно было бы судить об их виновности по отношению к советской власти. Но затем исчезали те, в абсолютной честности и порядочности которых он был уверен на сто процентов… Когда началась война, он эвакуировался в Сызрань, понятно, как не военнообязанный, должно быть, на место мобилизованного в армию руководителя тамошнего кожзавода. Когда же его жена, Софья Чарне, обосновалась в эвакогоспитале в городе Бийск Алтайского края, туда съехались – мама со мной из Челябинска, бабушка, дедушка и тётя Роза – долог был их путь при эвакуации из Киева, и Нахман. Тётя Роза, стоматолог начала работать в другом военном госпитале в 30 километрах от Бийска – в месте слияния рек Бии и Катуни в Обь – и летом я там гостил в школьные каникулы, а Нахман начал работать на лесозаводе – учётчиком. Через пару лет он уже был главным инженером этого завода.

Частично этот завод работал и для нужд армии. В заводском доме наша семья получила две комнаты, во дворе дома – грядки, я натаскал хорошей земли, и бабушка засеяла семенами огурцов и других овощей. За городом вспахали участок, посадили картошку, на следующий год и просо, в подвале зимой была кадка с квашеной капустой. Во всяком случае – не голодали, хотя питались достаточно скромно и без разносолов. А по теме – было ли реальным присутствие НКВД в эти годы, в городе за несколько тысяч километров от фронта? Полагаю – не без того, настроения горожан следовало держать под контролем. И в эвакогоспитале, где работала тётя Роза – заместитель начальника по политчасти был достаточно влиятельной фигурой, и возможно некие осведомители из "ранбольных" – поставляли ему соответствующую информацию о разговорах и суждениях находящихся на излечении.

В 1944 году после окончания средней школы экстерном учился я в Новосибирске на подготовительном отделении военных инженеров транспорта, затем в московском институте стали и сплавов, а в начале 1946 года, когда после демобилизации тётя Соня по тогдашнему закону получила часть прежней жилплощади, то есть меньшую комнату, и после меня из Бийска в Киев вернулись дедушка, бабушка, мама и тётя Роза, мы какое-то время жили в этой комнате всемером, затем взамен всё-таки переселились в большую комнату, разделенную перегородкой. О том, чтобы маме, тёте Розе и мне вернули довоенную квартиру не могло быть и речи.

Началась относительно мирная жизнь. Забыл упомянуть, что Нахман до войны учился в институте лёгкой промышленности, завершал своё техническое образование, но опять же не до конца – после передряг 37-го года так и не защитил диплом, тем не менее его достаточно хорошо знали в кругах специалистом, и предложили начать работать в проектном институте по проектированию предприятий лёгкой промышленности, в частности кожзаводов. А тётя Соня не сразу смогла вернуться на прежнюю работу в Октябрьскую больницу – уже действовал пресловутый циркуляр Маленкова, секретный, 1944 года – об ограничении допуска "лиц еврейской национальности" не только на руководящие должности, но и туда, где без них могли обойтись за счёт "национальных кадров". И только вмешательство знавшего Чарне, как первоклассного врача, с довоенных времен – личного врача Хрущева профессора Губергрица позволило тёте вернуться в эту больницу и впоследствии стать заведующей физиотерапевтическим отделением. Мама моя начала преподавать в младших классах в школе, расположенной рядом, на улице Ирининской.

И по старой памяти Нахман обратился к своим коллегам из института легкой промышленности, чтобы мне оформили перевод из московского института, впрочем, и формально в этом не было ничего сомнительного, и я стал студентом сперва экономического, но затем – так сам захотел – химического факультета. Не считая по-настоящему отцовской опеки в детстве и школьные годы в эвакуации, это была первая акция устройства племянника – в моей судьбе под эгидой КГБ.

В жизни я оказывался во многих коллективах – в учебных заведениях, на предприятиях, в проектном институте, как внештатный журналист и сценарист – часами в редакциях, на киностудии. Как правило, у меня складывались нормальные отношения, в общем, со всеми, с кем приходилось сотрудничать и общаться; с некоторыми – дружеские, но отдельные люди почему-то воспринимали меня враждебно, хотя до конфликтов дело доходило очень редко. И в киевском институте лёгкой промышленности у меня сразу сложились дружеские отношения, в том числе со вчерашними фронтовиками. Контингент был достаточно разнородный – и юноши, которые таким образом были освобождены от армейской службы – в институте была военная кафедра, и девушки из провинциальных городов и сёл, получившие после войны возможность стать дипломированными инженерами с гарантией относительно приличных зарплат, социального статуса, перспектив удачного замужества, устройства быта. Но антагонизма между этими в те годы ещё очень разными социальными группами не было, хотя держались всё-таки обособленно. Тем более, несмотря на то, что часть студентов оставалась на оккупированных территориях и не могла не знать о том, как уничтожали евреев, которые составляли до войны изрядную долю населения едва ли не каждого города и даже традиционно обитали в сельской местности, антисемитизма, по крайней мере, явного, так же как какой-либо неприязни между украинцами и русскими – насколько я вспоминаю – не наблюдалось.

Тут снова придётся уточнять предыдущие рассуждения на тему "личность и эпоха", в отношении последнего. Заглянем в словарь, "Толковый словарь русского языка" 1940 года. "Эпоха – от греческого – остановка (epoche). 1. Промежуток времени, выделяемый по тому или иному характерному явлению, событию и т.п… Мы живём теперь в эпоху войн и революций… Сталин". Пример в свете дальнейшего моего описания моей биографии на фоне тех лет весьма точен. И эпоха может исчисляться даже несколькими годами, чем-то особенным "выделяемыми" как отмечает словарь. Скажем, уже в ХХ веке – начала века в России и 20-х годов. Или Германия тех же 20-х годов и – 30-х, или уже 50-х, Китай 50-х и Китай 80-х. Можно эпохой условно назвать и более узкие временные промежутки – в несколько лет…

Исходя из этого, 1946-47 годы были, скажем, в Киеве под девизом я бы сказал: реальной надежды на лучшее, наверное, для большей части тех, кто там остался, вернулся, осел хотя бы временно, как студент, или "лимитчик" в общежитии, бывший заключенный. И я заделался "комсомольцем ретивым", как пелось в песне, комсоргом группы, редактором ежедневной меловой газеты "Прожектор", организовывал самодеятельность из тех в группе, кто как-то пел, танцевал, декламировал. А что в это время НКВД, в 1946 году преобразованное в МВД под патронатом того же Лаврентия Павловича? Неужели, и тогда я мог попасть в поле зрения этой структуры – почему? И тут-то я с полным основанием могу утверждать, уже тогда, как говорится, на каждого мосье есть досье. И знал я об этом чуть не из первых рук.

То есть от однокурсника Сергея Ляшко. Наверное, нелишне подробней о нём – тоже показательный "продукт эпохи". Он старше меня на 4 года, и я право не знаю – жив ли он сегодня, в июне 2007 года; ещё года три назад он регулярно звонил мне, но после одного неприятного инцидента отношения были категорически прерваны по моей инициативе. А в те студенческие годы я нередко бывал у него дома, а дом, именно дом, который занимала его семья был недалеко от института, и кого только не зазывал Серёжа к себе, особенно девиц, но чаще разные компании, в том числе шалопутного сына, как сказано и в новейшей энциклопедии 2006 года – государственного и политического деятеля Демьяна Коротченко. Отец Сергея в Гражданскую войну был сподвижником Ворошилова, не знаю чем занимался в последующем, но после войны ведал какой-то хозяйственной сферой на Западной Украине и одним из первых стал владельцем выпусков автомобиля "Победа"".

Во время войны Серёжа Ляшко, как можно было понять из его рассказов, служил в войсках НКВД, а может и в известных заградотрядах, расстреливающих пробующих отступать во время ближнего боя. Как бы то ни было, будучи студентом он регулярно посещал это самое ведомство на Владимирской 33 – тогда ещё не было ни городского, ни районных отделений, и порой поведывал мне об этих посещениях. Звучала там и моя фамилия – со слов Серёжи – ему обо мне задавали вопросы, но не исключаю, как бывало, насколько я понял, с последующими осведомителями – они рассказывали о тех, с кем так или иначе контактировали, причём вероятно практиковался и перекрёстный контроль – а может кого-то из своих соображений выгораживают, или наоборот – завидуя, ревнуя – приписывают чего не было. Но где-то моя фамилия фиксировалась, и возможно, уже тогда "на мосье завели досье" – а отчего бы нет – следовало иметь таковое на всякий случай на как можно большее число граждан. В дальнейшем повествовании скажу, что косвенное доказательство у меня имеется.

С гораздо большим основанием – если говорить о роли в судьбе моей и, пожалуй, моей семьи, чем о предыдущем однокурснике Сергее Ляшко, должен и в этом моём опусе правомерно – рассказать об Александре Спиридоновне Палатной – ранее упоминал о ней – на фото, где мой дядя Нахман и моя жена – более сорока лет назад. Забегая вперед, повторю, что Шура Палатная была, что называется, добрым ангелом нашей семьи, включая и сына и дочку, вплоть до своей кончины во второй половине 80-х годов. Целый семестр мы проучились в одной группе, но тогда я был платонически и безответно, впрочем, и не пытаясь проявлять инициативу для возможной или невозможной ответной реакции, влюблен в одну девицу. И вот как-то летом, спустившись по Прорезной на Крещатик – некоторые моменты жизни отчего-то ярко запоминаются или всплывают во сне – увидел проходящую мимо Шуру, и мы просто прошлись.

И в дальнейшем мы проводили вместе немало часов, но это были более дружеские отношения, чем такие, которые эвфимически называют "близкими". Шура была на пять лет старше меня, и эти пять лет у неё проходили совсем иначе, чем у меня. Она родилась в семье, я бы сказал полушутя "новосоветских помещиков" – у которых был свой дом, сад, огород, какая-то живность, и только; но никакой обслуживающей дворни , и, самое главное, в тихом городе Переяславе, к имени которого добавилось "Хмельницкий" – не для отличия от Российского Переяславля Залесского, а в честь временами пророссийского гетьмана. Брак родителей Шуры был не совсем мезальянс, но мама её, как поётся в украинской песне, "панського роду", и, как я понимаю, давала порой великому труженику Спиридону Васильевичу это почувствовать.

Спустя три года после рождения Шуры на свет появился её брат Петя, а ещё через два года – сестра Валя, моя ровесница, с которой доныне изредка перезваниваюсь. И для старшей дочери Шуры на всю жизнь её стала забота о семье, своих, чего бы это не стоило – такое, может быть, сохраняющееся на Востоке клановое чувство. Шура хорошо училась в школе и поступила до войны в сельскохозяйственный институт, полагаю, по призванию. Гарантией благополучия в новой жизни после повальной коллективизации, голода начала 30-х годов – могла стать надёжная профессия агронома с высшим образованием и членство в коммунистической партии; и Шура совсем юной сделалась формально коммунисткой, хотя думаю и тогда многое сознавала в том, что происходит в стране. Но – в июне 1941-го началась война, и уже к осени город был оккупирован, а спустя некоторое время в Германию на принудительные работы начали отправлять молодых людей. Возможно, Шура Палатная решилась отправиться в таком статусе в Германию, чтобы тем самым как-то под видом полудобровольности этого поступка помочь выживать семье в период оккупации, рассчитывая на возможную снисходительность оккупационных властей и местных полицаев…

Тяжелая работа в городе Хемниц, ужасный быт, жизнь впроголодь, благо добрая фрау Гильда как-то старалась подкармливать этих невольниц, хотя гестапо в те годы отнюдь не поощряло такого. В 1971 году, будучи в ГДР по частному приглашению в Дрездене, и направляясь с рекомендованными для знакомства Берндом Гизлером на его родину – в Рудные горы, мы по дороге заехали в Карл-Маркс-штадт (бывший Хемниц), навестили фрау Гильду, я передал привет от Шуры, и впоследствии Шура несколько раз гостила у неё. При авторитарных режимах, при доминировании клерикальных структур, резко выраженной или скрытой конформистской идеологии обостряется дифференциация народа: от тех, кто рвётся быть "святее папы Римского" с готовностью на любые подлости и жестокости – "… и зверствуй именем его…" – как сказал поэт, до людей настолько совестливых, что ради справедливости, добра готовы рисковать и жертвовать многим. И, на мой взгляд, мало симпатичны, так сказать, промежуточные, живущие под девизом, иронически звучащим в советскую эпоху: "а что я лично буду с этого иметь?"…

Кажется была у Шуры наследственная доля немецкой крови, но будучи в Германии она выучила язык досконально; после того, как наши войска заняли восточные земли, одно время работала переводчицей, а многие годы потом читала книги немецких авторов в оригинале. При этом, как я упоминал в другой своей статье "Любіть Україну" она принципиально тогда говорила по-украински, что в ту пору считалось, как бы это сказать, показателем глухой провинциальности – и у студентов из дальних сёл также превалировал суржик. Знала и любила Шура украинскую литературу, культуру, но борьба с "буржуазным национализмом" на Украине тогда ещё ждала своей очереди – на повестку дня встали объекты иного рода для беспощадной борьбы с ними. А специфический украинский национализм ассоциировался с "бандеровщиной" и локализовался на территории Западной Украины, и там войска НКВД жестко или жестоко боролись с остающимися вооруженными формированиями или их возможными пособниками, но это опять-таки – отдельная тема.

Открылись фронты борьбы с низкопоклонством перед заграничным, формализмом в музыке, неблагополучием в языкознании, на очереди были сражения с "безродными космополитами", "вейсманистами-морганистами" в биологии, намечался разгром "физиков-идеалистов". Обо всём этом ныне опубликовано немало интереснейших материалов, не совсем, правда, ясно, был ли инициатором подобного сам вождь и учитель, на протяжении всей своей жизни рьяно боровшийся с врагами – действительными или мнимыми, или идеологический центр ЦК КПСС во главе поначалу с подозрительно быстро скончавшимся от инфаркта Ждановым, и какова была при этом роль НКВД-МВД – поставщика подходящих для разоблачений материалов или энергичного исполнителя наказаний разного рода для обвиняемых и подозреваемых.

Как бы то ни было, разветвлённая сеть информаторов, перлюстраторов корреспонденции, провокаторов, как в судьбе Солженицына и многих других – от студентов до высших руководителей, таких как председатель Совнаркома Вознесенский, - тому характерные свидетельства. И в любой организации, учреждении полагалось обнаруживать и разоблачать тех, против которых действовал фронт борьбы с теми или иными скрытыми врагами советской власти и строительства коммунизма. В этом смысле в какой-то момент я был просто находкой для бдительных сотрудников и вроде бы второразрядного, не на виду института лёгкой промышленности.

Но не я, в этом плане, как говорится, открыл сезон. То, что запомнилось. Профессор Кульберг выпустил книжку "Неорганические реактивы в органической химии", в которой – на свою беду видимо владел он по крайней мере немецким – множество ссылок на зарубежных авторов. В ответ на далеко идущие намёки – зачем профессор так распрогандировал не наших учёных, после судилища на учёном совете, Кульберг похвастал своим друзьям: "Я себя так измазал дерьмом, что обвинения в мой адрес уже не так действовали". Ах, советская власть, должно быть, как и власть предержащие монархи или церковники обожали, когда обвиняемые каялись, признавались в своих грехах, как, например, Зиновьев и Каменев на ХV?? сьезде ВКП(б), но ведь такие признания, подписи под обвинениями любыми путями (кстати, и ныне, и на Украине в милицейских застенках сохраняется такая практика) – служили основанием для наказания виновных, по Вышинскому – собственноручное признание – "царица доказательств вины…" И тому же Кульбергу пришлось перебраться куда-то в российскую глубинку.

Вспоминается и более курьёзный – по прошествии стольких лет – эпизод. Один из более или менее просторных залов института именовался клубом, где устраивались вечера самодеятельности или приглашались артисты за счёт профкома. И как-то на самодеятельном концерте был разыгран немудреный скетч, незлобно вышучивающий ещё недостаточно тогда налаженную телефонную связь, особенно междугороднюю. И вот персонаж-абонент пытается связаться, допустим, с недалёким Борисполем, и напрямую это никак не получается. Тогда он заказывает, кажется, Нью-Йорк, и через надёжную заокеанскую телефонную связь, транзитом выходит на Борисполь. Ну, какой вывод можно сделать из этого пасквиля на отечественную технику? Ясно – зарубежная предпочтительнее, наверное, как и всё остальное – западное…

Почему-то решено был, что "политическую близорукость" допустил исполняющий обязанности завклубом студент Вася Ибрагимов, татарин – не единоплеменник ли выселяемых тогда крымских татар – и исключили Васю из числа студентов, впрочем, потом восстановили; и впоследствии стал Ибрагимов министром лёгкой промышленности Казахской ССР, Помнится также позже исключили из института студента Этингера – такая фамилия звучала то ли в "деле врачей-убийц", то ли в схожем – так что основания для такого шага нашлись. А со мной было совсем просто – сочинил явно не то, что служило делу построения коммунизма, скорее наоборот. Впрочем, чем были так уж страшны для советской власти лирические стихи Ахматовой или юмористические рассказы Зощенко?

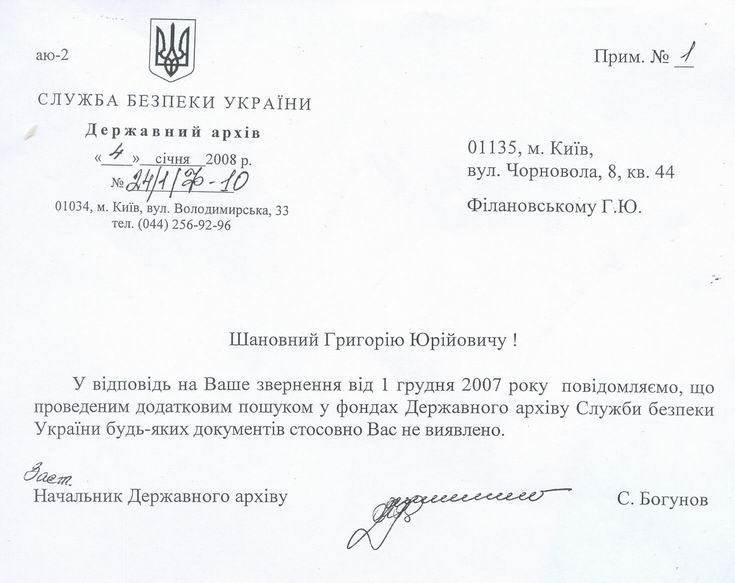

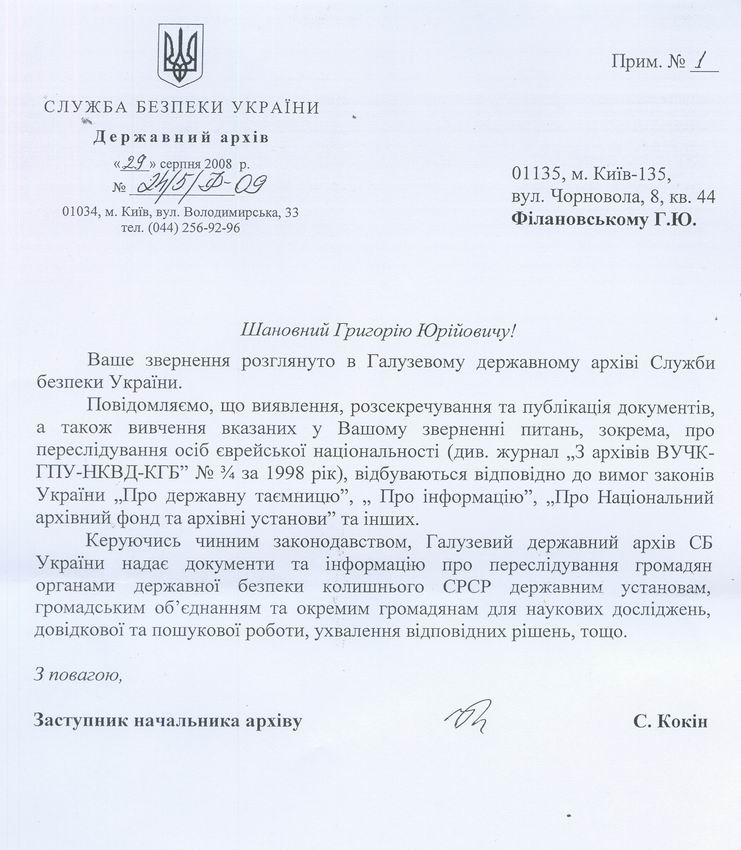

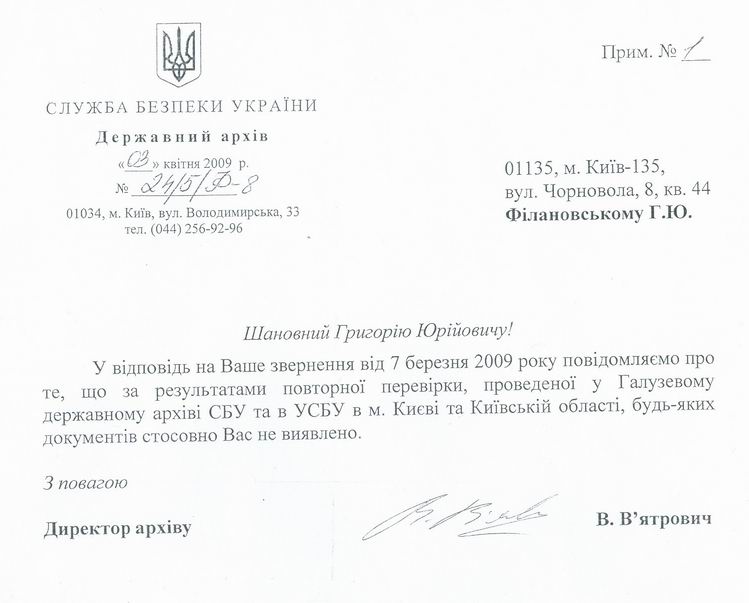

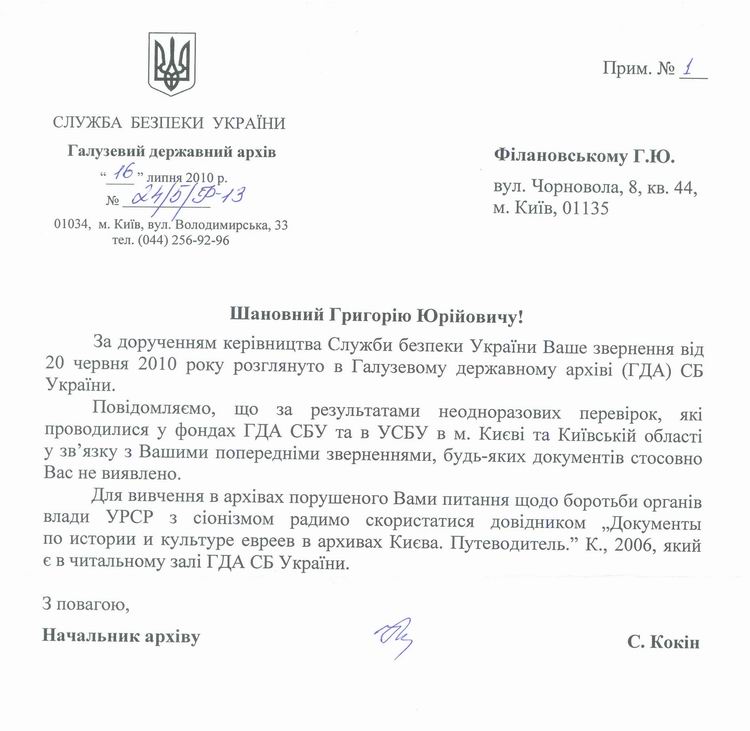

Теперь вкратце о себе, как об одном из действующих лиц моего повествования, и, должно быть, не совсем совпадающее с тем, что записано в моём досье, с которым никак не могу ознакомиться, но об этом позже. С детства, вернее, с раннего детства я был сочинителем, не фантазёром, хотя в своё время писал фантастические рассказы, но стихотворцем – боже упаси гордо именоваться поэтом, подобно многим моим современникам, знакомым и незнакомым, но и это – тема особая. Сочинял я всегда, меньше всего заботясь о возможности публикации; правда, частично как журналист, корреспондент журнала "Техника – молодежи" и "Правды Украины", затем автор радио и телепередач, сценариев учебных, технико-пропагандистских фильмов подчинялся заказной тематике, но сегодня уверенно отмечаю, что большая часть этих предлагаемых тем о достижениях различных областей науки и техники, мне нравилась, я работал над этим увлеченно, узнавая новое и чрезвычайно для меня интересное.

Вообще, то, что делал в жизни старался делать добросовестно, разве что несколько небрежно домашние работы, однако по счастью начисто лишен честолюбия, и наверное это сохраняло зачастую душевное равновесие, хотя конечно огорчала несправедливость, незаслуженные обиды. Слава пришла ко мне, школьнику второго класса, после того, как опубликованное в "Пионерской правде", а затем в других газетах наивное стихотворение "Подарок Сталину"; на торжественном вечере, посвященном принятию "сталинской конституции", сам "автор" этой конституции похлопал великому артисту МХАТа Качалову, зачитавшему искреннее обращение какого-то мальчика к вождю народов. И сопутствующие этому интервью у нас в доме и премии ничуть меня не трогали, и я никогда об этом не вспоминал, а уж после войны моё юмористическое стихотворение было опубликовано в 1952 году, ещё при жизни Сталина во всесоюзном журнале "Крокодил".

Вообще, произведения юмористические, в ироническом ключе, как бы это поскромней выразиться, удавались мне лучше, чем лирические – в жанре стихотворений, фантастических рассказов, может быть, особенно эпиграмм, которые сочинял, как говорится, на ходу – о коллегах в проектном институте; учащихся техникума, где преподавал; и даже на семинарах профессиональных авторов советской эстрады мои экспромты пользовались успехом. И в институте лёгкой промышленности я, что называется, развернулся. Эпиграммы на однокурсников, отклики на текущие события студенческой, институтской жизни. Сменилось руководство института. И до войны, и после войны директором этого института (ректоры появились позже) был профессор Котов. Среди учёных, может быть, и поныне встречаются такие – их называют "генераторами идей".

Звания и должности заботят такие натуры в последнюю очередь. Кажется и Эйнштейн не был даже кандидатом наук, и многие зарубежные выдающиеся учёные в сфере естественных наук получали дипломы докторов философии, такое условное признание мыслительных способностей. А у скольких диссертаций по всем отраслям знаний нулевой коэффициент приращения нового, существенного, более или менее значительного в ту или другую науку. И, насколько я знаю, звание "профессор" как и до революции, в начале при советской власти не обязательно требовало подкрепления соответствующей диссертацией. И повод, что институт возглавляет не "остепененный" был использован для того, чтобы его снять с этой должности и назначить директором института выписанного из провинции родственника начальника учебных заведений Украины (не помню, как официально называлась его должность) – Бухало – кандидата технических наук в области деталей машин Кукибного – в его диссертации, если не приводилась конструкция вечного двигателя, то определённых типов болтов и гаек. И контраст – между грубым, заносчивым, косноязычным в выступлениях и перед студенческой аудиторией, и – интеллигентным, образованным, демократичным Котовым был налицо.